お寺が主催する法要には、

年ごとに開催されるものと月ごとに

開催されるものがございます。

3月

春の彼岸

春の彼岸は、春分の日を中日として前後3日間を合わせた7日間の期間を指し、ご先祖様への感謝を伝え、供養を行う大切な仏教行事です。この時期には、家族でお墓参りをしたり、お寺での法要に参加したりする習慣があります。

「彼岸」とは、仏教において悟りの境地を意味し、私たちが生きる現世(此岸)から修行を重ねて到達する世界とされています。春分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈むため、仏国土のある西方と最も結びつく日と考えられ、ご先祖様への供養にふさわしいとされています。

当寺でも、春の彼岸の期間中に法要を執り行い、ご参拝の皆様とともにご先祖様への感謝をお伝えする機会を設けております。どなたでもご参加いただけますので、ご家族おそろいでお参りください。

夏至の大祭

夏至は一年のうちで最も昼の時間が長い日であり、自然の恵みに感謝し、無病息災や豊作を祈る特別な日とされています。当寺では、この夏至の日に「夏至の大祭」を執り行い、ご参拝の皆様とともに祈りを捧げます。

古来より、夏至は太陽の力が最も強まる時期とされ、そのエネルギーを受けて生命の繁栄を願う風習がありました。また、この時期は厳しい暑さを迎える前の大切な節目でもあり、心身を清め、健やかに過ごせるよう祈願する意味も込められています。

当寺の夏至の大祭では、特別な法要を行い、ご参拝の皆様の健康と幸福を祈念いたします。

6月

8月

うら盆・施餓鬼

うら盆(盂蘭盆)とは、ご先祖様の霊をお迎えし、感謝の気持ちを込めて供養を行う大切な行事です。仏教の教えによると、お盆の由来は目連尊者が亡き母を救うために供養を施したことに始まり、その功徳によって母が成仏したと伝えられています。この教えに基づき、お盆にはご先祖様の霊をお迎えし、お供えやお経を捧げることで、供養の心を深めます。

また、施餓鬼(せがき)とは、飢えや渇きに苦しむ餓鬼道の霊に対して、食事や供物を施し、その苦しみを和らげる仏教の大切な修行のひとつです。ご先祖様だけでなく、無縁仏や迷える霊にも供養を行い、すべての霊が安らかであるよう祈ります。

当寺では、毎年うら盆・施餓鬼法要を執り行い、ご先祖様や無縁仏の供養を行います。この機会に、ご家族やご先祖様への感謝の心を改めて深め、ともに手を合わせましょう。

秋の彼岸

秋の彼岸は、秋分の日を中日として前後3日間を合わせた7日間の期間を指し、ご先祖様への感謝を伝え、供養を行う大切な仏教行事です。この時期には、お墓参りをしたり、お寺での法要に参加したりする習慣があります。

「彼岸」とは、仏教において悟りの境地を意味し、私たちが生きる現世(此岸)から修行を重ねて到達する世界とされています。秋分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈むため、仏国土のある西方と最も結びつく日と考えられ、ご先祖様への供養にふさわしいとされています。

当寺では、秋の彼岸の期間中に彼岸法要を執り行い、ご参拝の皆様とともにご先祖様への感謝をお伝えする機会を設けております。

9月

10月

御会式

御会式とは、日蓮聖人の御命日に際し、その御遺徳を偲び、感謝の念をもって報恩の法要を営む大切な仏教行事です。日蓮聖人は弘安5年(1282年)10月13日に入滅され、その教えは今も多くの人々に受け継がれています。

御会式では、日蓮聖人のご生涯と教えに思いを馳せるとともに、法華経の功徳によってすべての人々が安穏に過ごせるよう祈ります。全国の寺院では、この時期に法要が営まれ、なかでも東京都大田区の池上本門寺の御会式は特に有名で、多くの参詣者が訪れます。

当寺でも、毎年御会式法要を厳修し、日蓮聖人のご遺徳を讃え、仏法のご縁を深める機会を設けております。

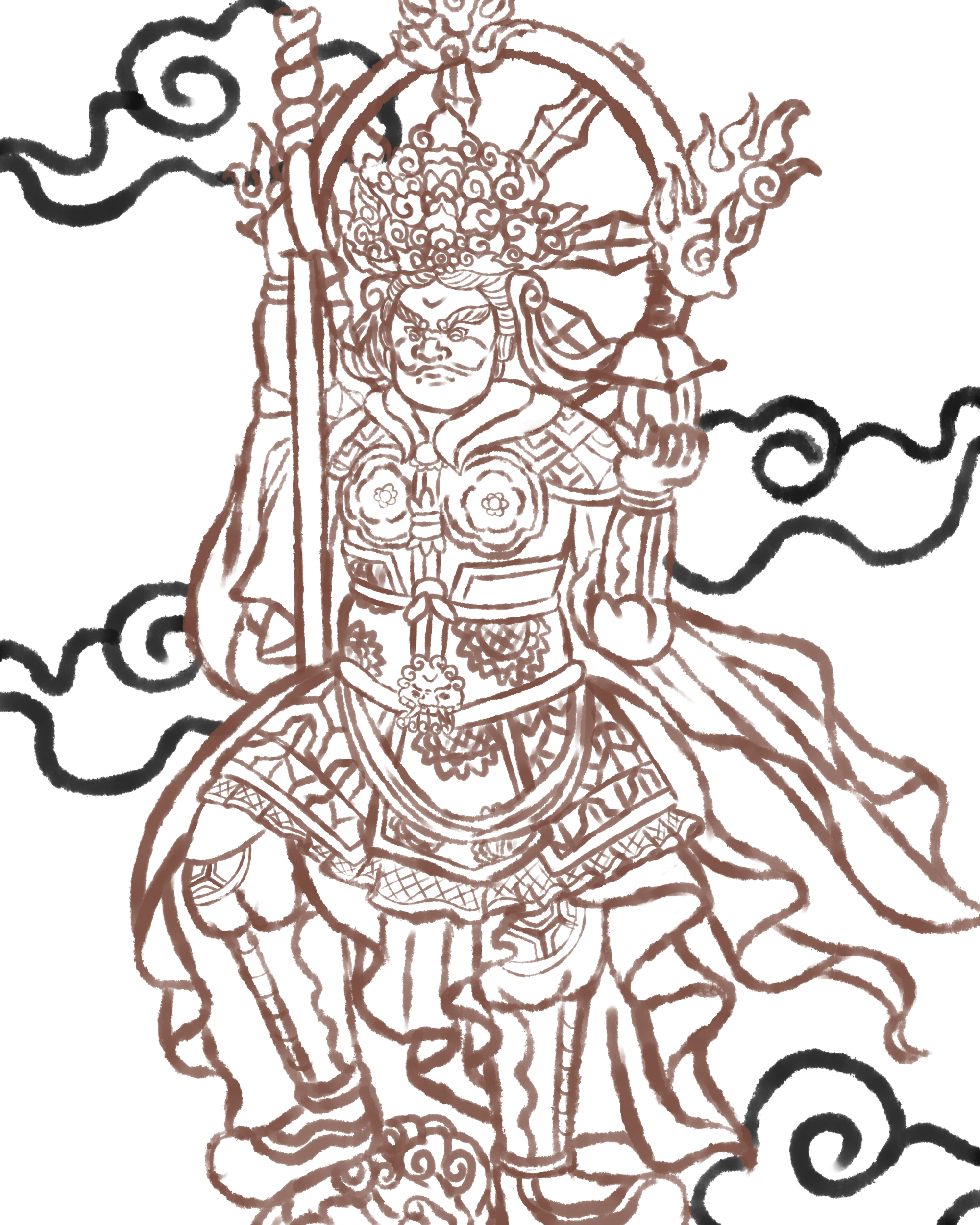

毘沙門天法事祈願祭

毘沙門天は、四天王の一尊として北方を守護し、戦勝・厄除け・福徳繁栄をもたらす仏神として広く信仰されています。また、七福神の一尊としても知られ、勇猛果敢な守護神でありながら、信仰する人々に財運や福徳を授ける存在として崇められています。

当寺では、海中出現毘沙門天のご加護をいただくため、かぼちゃ奉納冬至祈願祭を執り行います。この法要では、皆様の健康長寿・家内安全・商売繁盛・厄除開運を祈念し、毘沙門天のご加護を願う特別な祈願を行います。

どなたでもご参拝いただけますので、ご家族そろってお越しください。毘沙門天のご加護をいただき、福徳円満な一年をお過ごしいただけますよう、ご一緒にお祈りいたしましょう。

12月

除夜の鐘

一年の締めくくりに、煩悩を払い新たな気持ちで新年を迎えるための大切な行事が「除夜の鐘」です。

鐘の音は108回撞かれますが、これは人間の煩悩の数を表しているとされ、鐘を撞くことで一年の罪やけがれを清め、新たな年を迎える準備をするといわれています。

当寺では、大晦日の深夜に除夜の鐘を撞く機会を設けております。どなたでもご参加いただけますので、ご家族やご友人とともに、厳かな鐘の音を聞きながら、新たな一年の幸福と健康を祈願しませんか?