勝立寺の歴史

勝立寺の創建(1603年)

勝立寺は、1603年に日蓮聖人の教えを広めるために創建されました。福岡藩主黒田 長政公からキリシタン徒の居住した当地を賜わり創立され、キリシタン徒の問答に勝ったことから勝立寺と名づけられたと言われています。この勝利は、宗教的な象徴としても重要な意味を持ち、地域の人々から深く敬われる存在となりました。勝立寺は、福岡の文化や信仰の中心として、時代を超えて多くの人々に支持されてきました。

江戸時代の繁栄

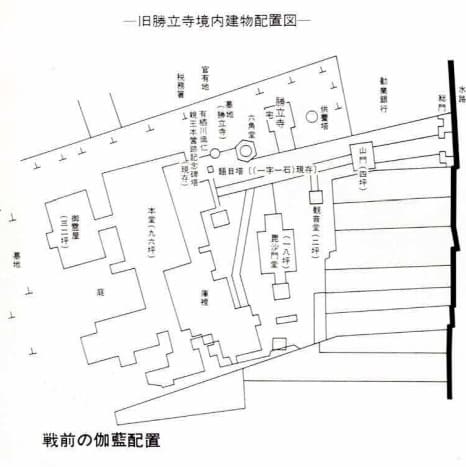

江戸時代に入ると、勝立寺は日蓮宗の重要な拠点として栄え、福岡地域の信仰の中心となりました。特に、江戸時代の初期には、幕府の支援を受けて勢力を拡大し、多くの信者を集めました。寺院はその地位を確立し、周囲の寺院群とともに、地域の宗教・文化的な中核を担っていました。また、この時期には本堂や庫裡、書院などが整備され、寺院の規模と影響力が増していきました。勝立寺は、地元住民にとって重要な精神的支柱であり、寺院内での学問や修行が盛んに行われ、地域の教育と信仰に大きな貢献をしました。

明治時代の変革

明治時代に突入すると、社会全体が急激に変化しました。特に、明治政府の政策により宗教施設や寺院の多くが取り潰され、勝立寺もその影響を受けました。さらに、勝立寺は一時的に軍司令部として使用され、その役割を果たすこととなります。戦争の影響で、寺院の活動は一時的に制限されることになりましたが、それでも信仰の重要性は変わらず、多くの信者が寺院に集まりました。この時期を乗り越え、勝立寺は再びその信仰の拠点としての地位を回復しました。また、近代化に伴い、新しい考え方を取り入れた改革が進められました。

戦後の復興

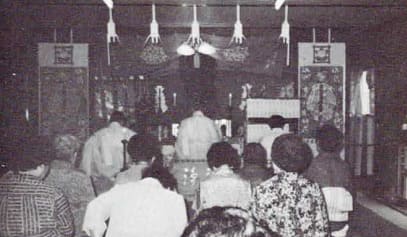

1945年の福岡大空襲により、勝立寺は全山が焼失してしまいました。この大災害は、勝立寺にとって非常に深刻な打撃でしたが、先代日道上人が再建に向けて尽力したことがその後の復興の基礎となりました。日道上人は、辛い時期においても諦めることなく、寺院の再建に必要な資金と支援を集め、少しずつ新しい建物を建設しました。その努力の結果、寺院は復興を果たし、地域社会の精神的な拠り所として再び機能するようになりました。戦後の復興期において、勝立寺は地域の信仰心を取り戻す重要な役割を果たしました。

勝立寺の仏具と文化財

勝立寺には、多くの貴重な仏具や文化財が所蔵されています。特に、日蓮聖人像や位牌堂、毘沙門堂の装飾は、手工芸や美術的価値が高く、訪れる人々に深い感銘を与えます。これらの仏具は、寺院の宗教的な意義を象徴するものであり、また福岡の歴史や文化を反映しています。戦災後も、これらの文化財は大切に守られ、後世に伝えられています。

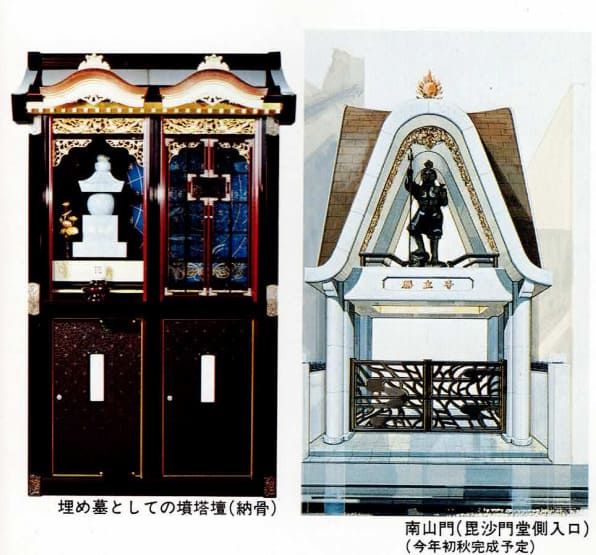

毘沙門堂について

勝立寺開運大毘沙門天王之縁記

抑モ正興山勝立寺ニ安置スル處ノ開運大毘沙門天王ノ御尊體ハ遠ク藤原氏時代ノ作ト云フ當山十三代日應上人即チ宝永七年(今ラ去ル事貳百四拾六年)二月十五日檀越笠正兵衛辰貞藩公ノ命二依リ大坂ニ航ス歸航夜中周防灘ニ光ラ放ッ者アリ一夜假泊スヨク朝水夫ラシテ海中ラ探檢セシム即チ毘沙門天王ノ御木像ナリ揚護シテ歸宅シ堂フ當寺ニ建立シテ御尊像ラ祭ルト云フ如斯由緒アル誠ニ得難キ御霊像ナレバ寺檀相議シテ永久ニ保存スルニハ新ニ御壹體ラ彫刻シ例祭御開張ノ御本尊トシテ從來ノ御本體ノ方ハ嚴重ニ保護ラ加へ不敬ニナラザル様神殿ラ新築シテ奉安セント是レ多年ノ懸案ナリシ

月三日ノ定日ニ平和克復ノ祈願祭ラ執行スルニ然ルニ偶々日支事變突發スルヤ信徒相會シテ例當リ彌々先ノ懸案タル御尊體ノ彫刻ラ事變鎮撫ノ記念事業トシタリ

抑モ由来大毘沙門天王ハ護世ノ武將ニシテ人民衰患ト誓ハセ給フ豈ニ唐々ナランヤ必ズ東洋ノ保護ノ善神ナリ殊ニ法華経ニハ令百由旬内無諸平和閻浮ノ統一モ自然二將來スルコトラ信ズルナリ 合掌

昭和二十九年二月十五日

※横にスクロールできます。

※再建記念史より抜粋

一年で一番昼が短い日、冬至。この日カボチャを食べ柚湯にはいる風習が各地にあり、博多でも、「中風にならない」などといって南瓜をいただく。昔は冬至十夜の節供といい、黒豆ご飯を炊いたものだ。

昭和通りの那珂川西河畔にある勝立寺(しょうりゅうじ)では、毎年冬至に、南瓜汁と南瓜の煮付け、それに銀杏ご飯がふるまわれる。この寺の都久志会館側通り門前には、頂に南瓜を載せ「海中出現 南瓜毘沙門天王 厄除鬼難」と彫られた円筒形の石碑が建っている。そのいわれは…

江戸時代中頃、宝永七年、笠正兵衛という博多商人が難波に商いに行く途中、響灘で海難事故に遭った。正兵衛が日頃信仰する勝立寺の毘沙門天を一心に念じたところ、海中より南瓜と銀杏の柄杓を持って毘沙門天が現れた。その南瓜を食べて飢えをしのぎ、銀杏の柄杓で水を汲んで渇きをいやし、正兵衛の舟はどうやら無事に難波に着くことができた。博多に帰った正兵衛は、御礼に勝立寺に毘沙門堂を建て、冬至の日に参詣の人々に南瓜をふるまった。また境内に突き刺した銀杏の柄杓は、根付いて立派な銀杏の樹に成長した。

毘沙門天は財福の神。正兵衛の家がますます繁盛したことは言うまでもないが、

勝立寺の毘沙門天は水中から出現したというので、「焼かずの毘沙門天」ともいわれ、福岡大空襲にも焼けず、今日に伝えられている。福博の人々は来春の商売繁盛と火難除けを祈って、毘沙門天の御幣と切り絵を受けて帰る。

勝立寺は1603年に創建されました。

本堂には日本一の木造座像の日蓮大聖人、

その脇堂には福博の人々を見守る

毘沙門天像が祀られれおります

寺院の概要

寺院名

勝立寺

宗派

日蓮宗

所在地

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神4丁目1−5

創設

1603年

開門時間

10:00 - 17:00

電話番号

092-741-6001

FAX

092 753 5999

住職

坂本一成

ご挨拶

皆さまへ

このたびは、勝立寺のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

当山は慶長八年(1603年)、黒田長政公の拝命を受け、日忠上人によって開かれました。「勝立寺」という名は、日忠上人がキリスト教宣教師との問答に勝ち、仏法の正しさを示したことに由来しています。

昭和二十年の福岡大空襲で伽藍を失いましたが、多くの方々の支えにより再建を果たしました。今日こうして皆さまをお迎えできることに、深く感謝しております。

勝立寺は、祈りの場であるとともに、心を整え、支え合う場でもあります。どうぞお気軽にお立ち寄りいただき、静かなひとときをお過ごしください。

合掌

住職 坂本一成

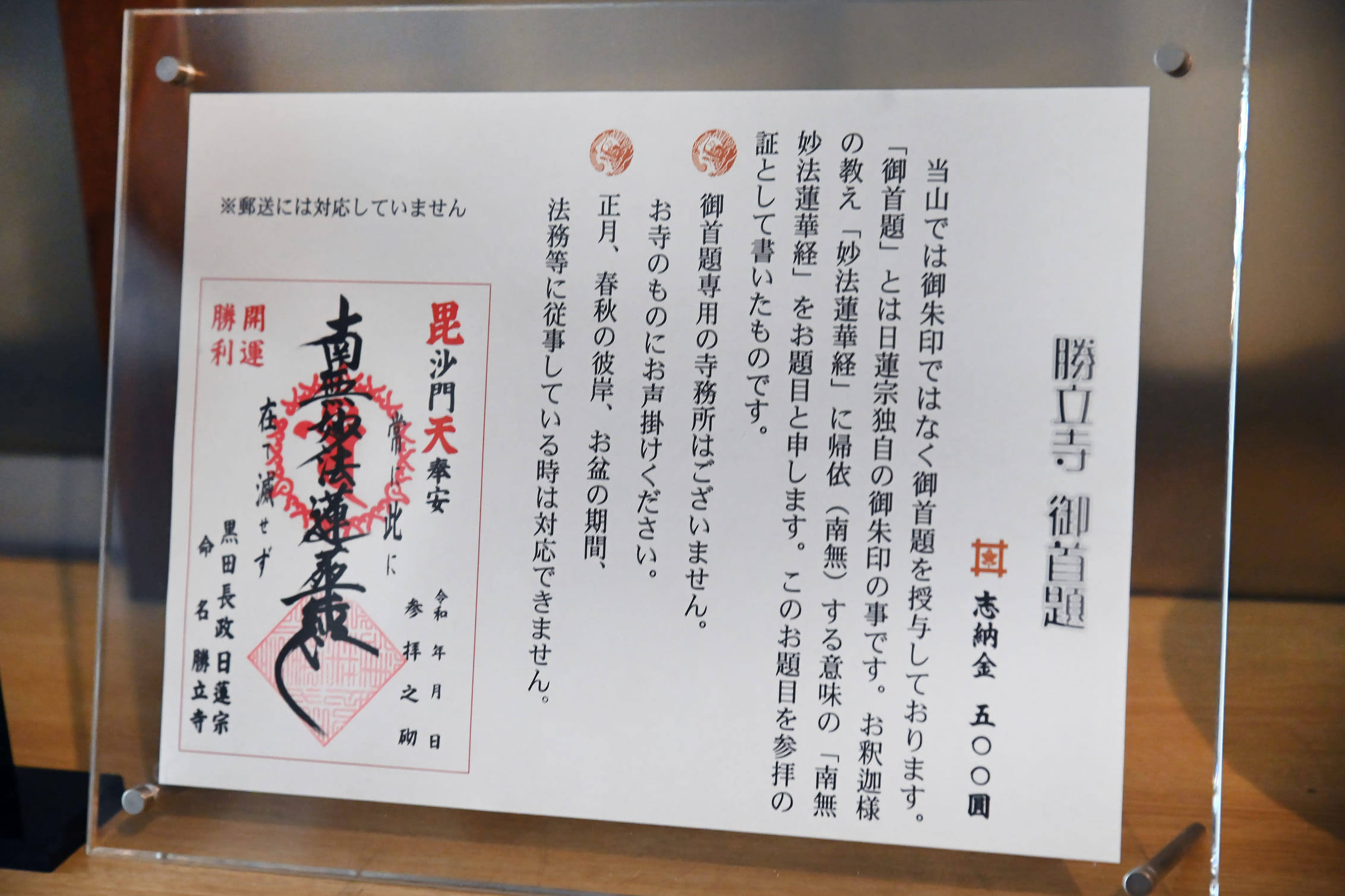

御首代について

当寺では、御首題・御朱印をお受けいただくことができます。

住職が在寺の際、ご縁をいただいた方へ対応させていただきます。